你有没有遇到过这样的事情?你家的小宝贝,也就是那个平时可爱得让人心都化了的小家伙,突然之间,竟然在游戏中充值了好几千块!这可真是让人又气又无奈啊。今天,我们就来聊聊这个让人头疼的“因游戏充值”的话题,看看怎么才能避免这种情况发生,或者至少能挽回一些损失。

熊孩子的心思,你猜不透

还记得那个三年级的小赵吗?他趁爸爸不注意,用爸爸的微信连续充值17笔,累计金额高达6000多元。这还不是最夸张的,还有那个13岁的小晴,她竟然用同学的身份证注册游戏账号,偷偷用父母的手机玩游戏,充值了5342元。这些案例告诉我们,熊孩子的心思,真是让人猜不透啊!

游戏公司:实名认证,但监管不到位

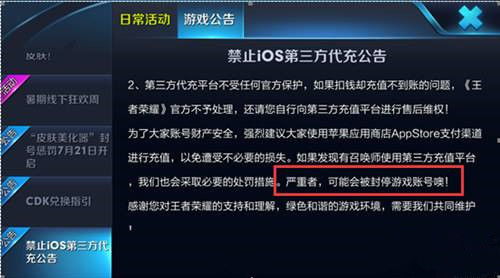

为什么会出现这种情况呢?原因之一就是游戏公司虽然接入了实名认证系统,但监管不到位。比如,小赵的充值行为集中在晚间,与其学习生活规律相符,但游戏公司却未对短时间内高频大额充值进行风险提示。这就是监管不到位的表现。

家长:监管责任重大

当然,家长也有不可推卸的责任。比如,小赵的父亲就因为未妥善保管支付密码而承担了部分责任。家长朋友们,你们可得长点心啊,手机支付密码一定要保管好,不要让孩子轻易接触到。

法律:未成年人游戏充值,能否退费?

那么,如果孩子偷偷充值了,这笔钱究竟能不能退回呢?根据《中华人民共和国民法典》第十九条,8周岁以上未成年人为限制民事行为能力人,其超出年龄、智力范围的消费行为需经法定代理人同意或追认,否则无效。所以,如果孩子的充值行为超出了其认知能力,那么这笔钱是可以退回的。

不过,退费比例如何确定呢?这要根据多方过错划分责任。如果游戏公司未落实实名认证、未限制未成年人充值金额,或未拦截异常消费,则需承担主要责任。家长若未妥善保管支付密码、放任孩子使用成人账号,则需承担监护失职的次要责任。

案例:民警助力,追回充值款

说到这里,不得不提一个暖心的案例。昆明的一位市民李女士,她的11岁儿子在游戏中充值了1.5万元。李女士发现后,多次联系游戏平台要求退款,但均遭到了拒绝。她向警方求助。民警通过联系游戏客服、查询交易记录等方式,最终成功追回了大部分金额。

预防措施:加强监管,引导孩子

为了避免类似的事情发生,家长们可以采取以下措施:

1. 在孩子使用手机时,应当在大人的监护下进行,家长要正确引导孩子使用手机。

2. 家长手机上的支付密码最好不告知孩子,在平时支付时也要注意保密。

3. 家长交由孩子使用的手机建议不要绑定大额银行卡。

4. 家长应以身作则,减少使用手机的时间,多陪伴、关注孩子。

熊孩子游戏充值这个问题,需要家长、游戏公司和警方共同努力,才能有效解决。希望这篇文章能给大家带来一些帮助,让我们一起为孩子的健康成长保驾护航吧!